7月13日-7月15日,山东省工艺美术大师、山东省陶瓷艺术大师胡建昌老师为《中国刻瓷技艺创新人才培训》全体学员授课。

胡建昌老师以“山水刻瓷中的创新”为主题进行了授课,其核心内容概括为以下三点:第一继承传统、第二推陈出新、第三形成自我。

首先,胡建昌老师借助北宋郭熙山水画作品《早春图》、南宋马远山水画作品《踏歌图》、王羲之书法作品《兰亭集序》以及汉代画像石向学员们讲授了山水刻瓷的构图技巧与刀法运用。

其次,胡建昌老师向学员们强调了在学习传统刻瓷技艺的基础上要进行创新,对古人的东西消化吸收进而形成自己的语言符号,融合传统元素与现代审美于一体,赋予作品更多的时代内涵,才能够更好的体现出创作者主观世界的审美情感。

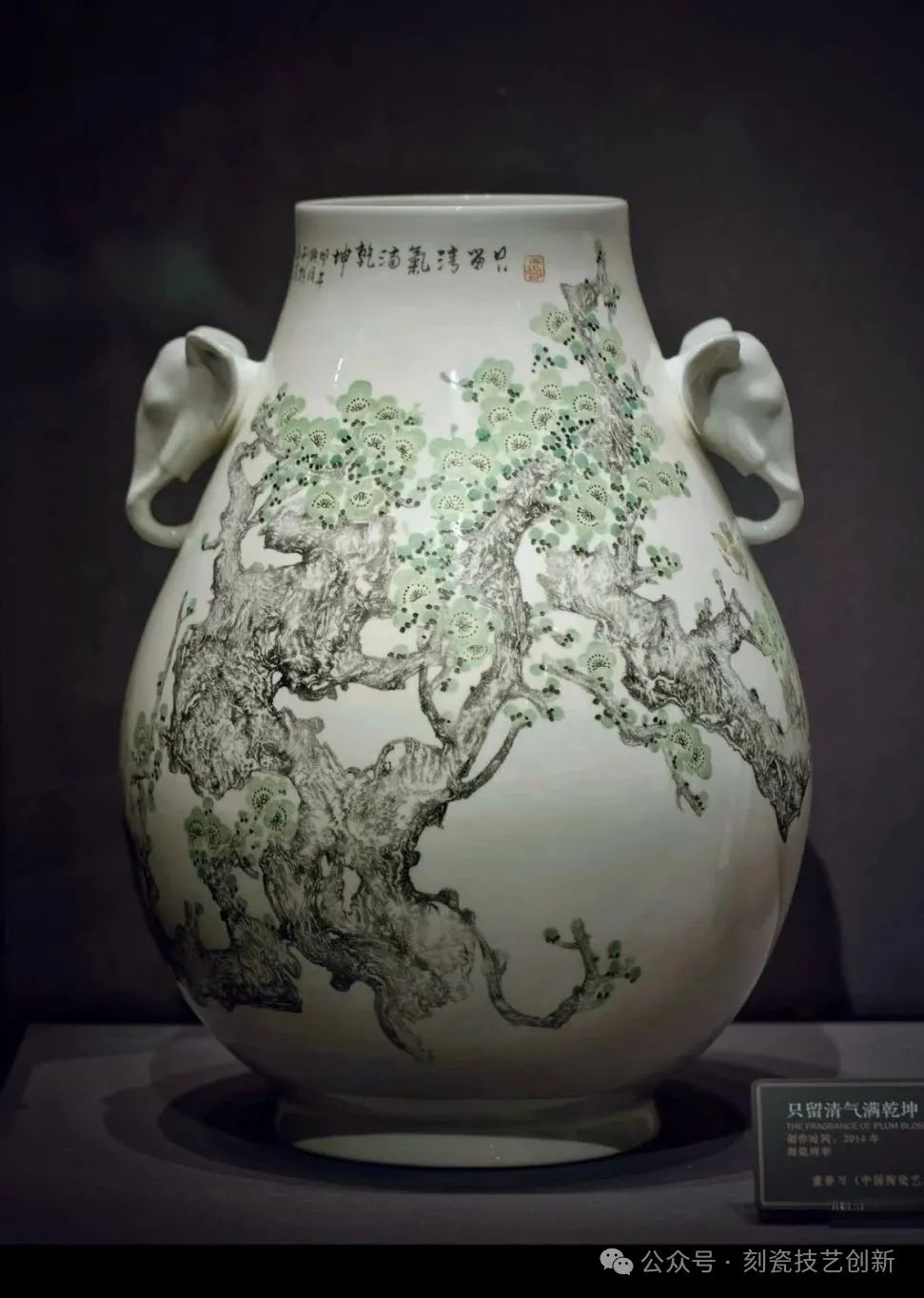

最后,胡建昌老师着重讲授了“窑变”刻瓷的定义以及刻瓷的特质,“窑变”主要是指瓷器在烧制过程中,由于窑内温度变化而导致其釉面发生不确定性变化。

胡建昌老师研究“窑变”刻瓷设计多年,常常思考如何在继承传统优秀技艺的同时让刻瓷艺术不断创新与发展。胡建昌老师表示传承与创新是每一位艺术工作者的使命与梦想,只有在继承的基础上不断创新才能把自己热爱的刻瓷艺术传承下去。

学员:丁泓楚

在山东理工大学参加国家艺术基金《中国刻瓷技艺创新人才培训》的这段日子,在我心里留下了深刻的印记。前两堂课的学习,让我对这项古老的技艺有了全新的认识。

董善习老前辈的课程,像打开了一扇通往刻瓷世界的大门。从“什么是刻瓷”讲起,把这项技艺的起源、发展脉络娓娓道来。原以为刻瓷只是简单的“在瓷器上雕刻”,听了董老师的讲解才明白,它是融合了绘画、书法、雕刻的综合艺术,每一刀都藏着对材质的理解和对美的追求。董老师的讲述平实却有力量,让我意识到,传承刻瓷技艺,首先要读懂它背后的文化根脉。

胡建昌老师的山水刻瓷课程,则真正拿起刻刀,触摸到了技艺的温度。课堂上,老师不仅细致讲解山水刻瓷的构图技巧与刀法运用,还手把手指导我们实操。从勾勒轮廓到皴擦山石,从点染树木到晕染云雾,每一步都需要耐心与专注。握着刻刀,感受瓷面的冰凉与刻痕的质感,看着笔下的山水渐渐在瓷盘上立体起来时,内心充满了成就感。最终完成的作品或许不算完美,却是我与刻瓷艺术第一次真诚对话的见证。

这两堂课,一静一动,一理论一实践,让我深深体会到刻瓷技艺的魅力。它不仅是一门手艺,更是一种需要沉下心来细细打磨的修行。接下来的学习,我会带着这份敬畏与热爱,好好领悟每一刀的深意,在传承中寻找属于自己的创新之路。

学员:刘晓彬

刻瓷初悟:从指尖到心间的旅程

作为一名产品设计专业教师,能入选这次刻瓷技艺创新人才培训班,我感到非常幸运。从最初拿起刻刀时的手足无措,到如今能勉强刻出些模样,这短短的学习过程,内心经历了实实在在的起伏。

起初面对光洁坚硬的瓷盘,真是一片茫然。刀握不稳,力道控制不好,生怕一刀下去就毁了盘子。线条歪歪扭扭,毫无美感可言,心里很受挫。多亏了老师们耐心细致的指导,手把手示范,一点点讲解运刀的技巧和力道。同学们也特别好,大家互相打气,分享心得,氛围温暖又积极。这种被关照、被鼓励的感觉,让我慢慢放松下来,敢于尝试了。

随着练习增多,手上渐渐有了些感觉。刀尖划过釉面,发出细微却清晰的“崩裂”声,那声音很特别。看着刀下逐渐成型的线条和图案,我忽然体会到刻瓷独特的魅力——它不光是减法雕刻,更是在坚硬的瓷器上“唤醒”一种纹理。那些因刀刻而产生的冰裂纹,不再是瑕疵,反而成了作品呼吸的肌理,是破坏中诞生的另一种生命力。这种美,是亲手实践后才真正感受到的。

学习刚刚开始,通过短短几天的学习,让我意识到这是一次宝贵的“回炉”体验。它不仅让我掌握了一门新技艺,更深切体会到传统手工艺的深厚底蕴和匠心之难。作为设计教师,这份体验尤为珍贵。它点燃了我将刻瓷元素融入现代设计的热情,也让我思考如何在教学中更好地传递这种动手实践的精神和对传统工艺的敬畏。这份从指尖传递到心间的感悟,我会好好消化,争取带回课堂,和学生们一起探索更多设计的可能性。

胡建昌,1963年生于山东博山,现为山东省工艺美术大师、山东省工艺美术名人、山东省陶瓷艺术大师、山东省工艺美术行业技术能手、中国收藏家协会工艺品收藏委员会“特聘艺术家”、淄博市刻瓷艺术家协会副主席。

鲁公网安备 37039002000142号

鲁公网安备 37039002000142号