《周易》曰“生生之谓易”[1]262,“天地之大德曰生”[1]281,天地以“生”为道,“生”就是善,天地的根本特性和最崇高的德操就是持续不断地生息化育、生长变化、化生生命。孔颖达曰:“生生,不绝之辞。阴阳变转,后生次于前生,是万物恒生,谓之易也。”[1]263阴阳相继相感,合生万物,“生生”意味着自然生成、滋生不已、永不停息。“‘生生’指运动化的,不断创制生命体的生成过程,它促合万事万物的有机关联,又不断衍生新的万物,以‘生’而构筑着万物存在的系统与整体”[2]9。“生生之动”作为对宇宙万物系统存在状态的根本描述,表明宇宙万物始终处于动态创生、不断转化、生生递进的过程中。宇宙万物的生成皆依循内在的节奏和韵律,这种生命本然的律动构成了“生生之动”最深邃的审美根基,美的呈现和美的魅力,无不来自生命活动的自由与和谐,无不得自对生命韵律的把握。本文重新观照远古(新石器时代)彩陶,并不止于描述其生成性实体、实物性存在,更是呈现着系统性、过程性,视其为“生生”存在的动态生命体。作为中国迄今发现最早、最系统的彩陶文化,远古彩陶以多样的纹饰和造型为语言,反映了先民的生产生活方式,其“动”的生成尽管内蕴先民的技术成就、宗教观念和宇宙认知,但更聚合着“生生”动态生命活动体的特质。一方面,一件彩陶实体器物制成过程呈现天地人系统整体 “共参”,另一方面,“‘生生’运行的节奏性及韵律化直视由‘无’而生阴阳,成为阴阳转换及构合而生成的生命体”[2]8。从艺术与审美层面说,远古彩陶作为中国早期艺术的杰出代表之一,既真实反映了先民生命、生存的“生生”原初状态,也是先民深层生命体验的符号化凝结和原始生命力的美学显现,不只生动地展示“生生之动”与审美之间的关系,也含蕴艺术与美的原始发生及真意。因为,中国美学的原始发生,其生成式延展,乃至当代的多样形态,“生生之动”既是其本质特征,也是其运演形态,而其本质及形态在远古彩陶那里不只是雏形,实际已经得以系统整体性体现。

天地之动

天地之为动,且育生、繁生。人生于天地,人是为物的生,更为精神的生。天(阳)与地(阴)如同“有”与“无”,互为本根,是为天地动而生。天地之动生成万物,人必生于此。《周易》曰:“天地絪缊,万物化醇。”[1]294天地之动交感而生万物,原始先民对此有深刻理解,不只行运着劳作,而且晶化为器物。天地之动,生由天地而承命,生、生生即为永续亘久之动。天地之动为“本”,人秉天地而生,仰观天文,俯察地理,遵循昼夜交替、四季轮回、万物盛衰的自然法则,把天地之律动落实在文明创造之中。彩陶所塑之形,所绘之纹经由天地之动与美的浸蕴,将宇宙运行规律与自然节律转化为视觉形式的审美表达,实现从自然秩序到人文符号的“生生”跃迁。

先民观天法地,取象制器,彩陶的制作过程暗合着天地之道。彩陶烧制并非单纯的技艺,而是融入了先民对天地自然运行规律的认知,亦为五行及阴阳的“生生”合成之“器”。从选土、和泥、塑型、彩绘到焙烧,每一环节都渗透着先民对宇宙秩序的模仿与敬畏,暗合着阴阳五行观念。土,于五行之中,厚德载物,被视为阴阳能量的交汇点,育就万物生命,“生生”缘此而得以延承。彩陶以黄河沿岸经过淘洗的细腻黏土为物质基础,陶土中还会掺入碳化的稻壳和植物杆叶,这可以视为先民对大地母亲用血肉之躯生养万物行为的模仿。与土共和育就万物的是水,土和水,先民揉捏打湿成泥土,形塑陶坯,圆形器具仿效天穹,方形器具仿效大地,器型本身就是天地之象的浓缩。做好的陶器胚胎用水调和,用经过研细加工的矿物颜料,绘制出流畅的鱼纹、鸟纹、蛙纹、水波纹、花瓣纹、旋涡纹等纹饰。火,使其坚固、塑形;木,使火成形,窑中木柴烧之,器最终定型。高温烧制使陶器变得坚固,同时融化矿物颜料,形成红色(阳)和黑色(阴)对比鲜明的色调。窑火是黏土转化为陶器的关键因素,火的毁灭与重生之力,使泥土永恒。因此,彩陶是人类智慧与火、土、水、木、金的动律融合,是生命与自然合一,亦为“生生之动”的完美结晶,是天地之动律的延伸。

彩陶不止为物,更为土承地德,火合天行,蕴藏天地之道,人顺应天道,效法大地的德行与动律,成就为天、地、人三才之动律合成“生命有机体”。如马家窑类型舞蹈纹彩陶盆(图1)内壁的舞者五人一组连臂而舞,步伐一致,形成连贯的循环动势。舞者足下绘有清晰的水纹,水波荡漾,仿佛与舞蹈的韵律同构,实现在有形之舞(人)与无形之动(天)之间的审美转换。舞者以身体的韵律化动作表现“生生”的节奏,水波形的纹饰寓意自然界的流动与“生生之动”相承,陶盆的圆周则暗合天体运行,形成“人—地—天”的韵律呼应,恰似彩陶盆中人与自然共生,在天地间寻找归属与意义。马家窑类型舞蹈纹彩陶盆器身呈圆形,“彩陶舞蹈纹‘尚圆’,不仅舞者的身姿圆润,而且他们的舞姿首尾相接,无始无终,循环往复,圆满圆融,具有‘转似回波’的美学意味……凡事追求圆满既是中国人为人处世的态度,更是一种辩证的哲学思维。太极阴阳求圆、中庸之道求圆、生死轮回求圆,圆是中国艺术的一个重要精神原型”[3]。人作为“三才”之一,是天地的沟通者,承担着“参赞化育”的使命,以创造性参与实现天、地、人三才和谐共生。

图1 马家窑类型舞蹈纹彩陶盆

“天圆地方”是中国古代对宇宙结构的朴素认知,古人仰望苍穹,见日月星辰周而复始运行,圆形被赋予完整、和谐、循环、无限的象征意义,崇尚圆形成为深植于古人灵魂深处的审美倾向与哲学理念。彩陶纹饰的基本类型如人面鱼纹与鱼纹、人面鱼纹与鱼网纹、蟾蜍纹与鱼纹、鱼纹与鱼纹、鹿纹与鹿纹等,虽然纹饰不尽相同,但都绘在一个圆形陶盆内,从平面上看都呈现为环状构图。同时,从所绘鱼、蟾蜍、鹿等动物的头向来看,所有图纹呈现出一种逆时针方向的旋动趋势,反映了先民“天道左旋”的时空秩序认知。马家窑文化中的彩陶同心圆旋纹以器腹为中心向外辐射,其旋转方向多呈逆时针,与北半球的天体视运动方向一致,形成“旋纹—天极”的同构关系。陶盆内绘制的圆形纹样如人面纹、蟾蜍纹体现了先民以器法天的观念。如姜寨遗址鱼蛙纹彩陶盆(图2)中蟾蜍的体态浑圆,像满月的轮廓,联想到生活中的蟾蜍腹部呈白色,像月光清辉,给人的感觉如同一轮满月。“鱼的形状为梭形,近于半圆形,颜色青白,很容易使人想到半月的情形”,蟾蜍和鱼“分别处于圆环的上下左右四方,代表了月亮在不同时空的圆缺变化”[4]。蟾蜍、鱼属阴类动物,善于产子,与月亮的母性特征相合。陶盆倒扣类似于天空圆形的穹顶,日月星辰附着在天穹上旋转,彰显着时间的轮回、生命的节律。

图2 姜寨遗址鱼蛙纹彩陶盆

“形神之动”

彩陶是“形神之动”的物质和文化载体,体现了以“形”写“神”的陶器制作观念。以“形”写“神”包含两方面的意思:一是通过具象或抽象的纹饰表达精神观念、宗教信仰和宇宙认知,把彩陶视为蕴含了人类的想象与心灵寄托之“神”;二是“形”传达“神”,彩陶的外在形态、结构、纹饰等可视部分,表现对象的情感、气韵和生命意趣之“神态”。

彩陶的纹饰并非单纯的装饰,而是体现了先民对天地与自然万物的崇拜,“那些看似变化多端、美不胜收的纹饰实际上形成于当时人们对‘神灵’的信仰,以及与自然现象的真切对话,构成了人的观念与天地自然及‘神灵’世界的深刻关联”[5],是先民原始宗教、巫术思维的投射,它根源于早期社会对生命的崇拜。关于人面鱼纹的寓意,有“图腾崇拜说”“生死轮回说”“生命之神说”“生殖崇拜说”等,这些不同的说法深刻反映了先民对鱼的深刻敬畏与神圣化认知,把生存经验升华为神圣信仰,升华为一种具有宗教意味的图腾符号。在远古彩陶中,以蛙纹象征女性生殖器官的现象较为普遍,多被绘制在盆形器的底部或壶、瓮等器物的肩腹部,体现了先民的生殖崇拜。马家窑类型蛙纹彩陶盆(图3)中,蛙的肚腹如同孕妇的肚腹形状浑圆而硕大,象征女性怀胎的子宫,在蛙的腹部,画有许多小圆点,犹如卵群,暗示蛙有强大的繁殖能力。因此,蛙纹被先民抽象为象征生命繁衍、死而复生的神圣符号,隐含着对生命繁衍、族群壮大的祈盼,成为远古彩陶纹饰中反复出现的母题。此外,像葫芦纹、花纹、叶脉纹等也是彩陶常见的装饰,在先民的原始信仰中同样占据重要地位。植物作为自然界最基础的生命形式之一,具有顽强的生命力和强大的生殖能力,在先民对植物的神圣化认知中与动物、天象元素一起,建构了一个以生命崇拜为核心的原始宗教图景。

图3 马家窑类型蛙纹彩陶盆

在彩陶中,动物纹、植物纹、山川天象纹等并非简单的自然模仿,而是通过高度凝练的形态,实现从“形似”到“神似”的跨越,传递超越具象的精神内涵。半坡类型人面鱼纹彩陶盆(图4)内壁绘制的人面与鱼纹相结合。鱼纹并非具象描绘,而是以简练的弧线勾勒鱼的姿态,鱼尾摆动线条流畅,仿佛在水中游弋;人面双目微闭,嘴角略微上扬,传递出一种神秘感。生动简洁的线条使静态画面产生出动态感。马家窑类型蛙纹彩陶盆中,蟾蜍呈匍匐爬行状,腹部贴近地面,头部呈圆形,圆睁着双眼,背部绘有疏密有致的点纹,后肢蜷缩,前肢支撑,爪张开,仿佛随时跃入水中或跳向天空,沟通天地、人神,整幅图画笔触简明,形象生动,静态的器物因纹饰的流动感而“活”了起来。

图4 半坡类型人面鱼纹彩陶盆

彩陶是“形”与“神”的动态统一,“形”与“神”在相互依存、转化与升华中形成有机整体。彩陶的外形是“神”的载体,“神”是超越彩陶外形所传达出的内在生命力、精神气质和宇宙生机。彩陶作为日常生活器具,其造型需符合储粮、盛水、蒸煮等实用功能,但通过塑形(如颈部收束、腹部饱满)和绘彩,赋予器物庄重或灵动的气质,以简练的造型语言触发观者的联想与情感共鸣,借助有限的形式创造无限的精神蕴含,将物质载体转化为精神符号,达到“形神交融”“物我合一”的审美境界。因此,彩陶的“形神之动”可以视为中国传统艺术理论中“以形写神”美学原则的早期实践与思想来源,是中国艺术的核心精神之一。

曲线之动律

彩陶纹饰是线的艺术,彩陶上的植物纹、动物纹、山川天象纹等不仅是一种装饰,更是先民对宇宙节奏的视觉编码,体现先民对天地自然运动的观察与艺术再现,暗合《周易》“生生之谓易”的宇宙观。彩陶的纹饰有一个由眼睛到心灵,从具象到抽象,从实用到观念的纯粹符号的演化过程。起初彩陶中的鱼纹是具象的,细节清晰,鱼的形象比较生动。庙底沟彩陶鱼纹在形式上已基本失去了鱼形,体形上显得更加细长;马家窑文化中的彩陶鱼纹则脱离自然原型,简化到了极致,以线条化、几何化的抽象形式呈现出来。同样的鸟纹最初也是写实性的,然后逐渐简化为只有圆点和线条的符号形式,彩陶中圆曲线弧形加圆点构成的纹饰就很可能是由鸟的形象演变而来的。彩陶纹饰的抽象化历程实则是从满足生存需求的实用标记,到脱离实用束缚,升华为具有独立审美价值的文化密码,成为承载先民宇宙观的精神符号。

彩陶纹饰的线有直线、斜线、曲线等多种形式,其中最美、最具节奏和动感,意蕴最丰富的是曲线,尤其是圆形。圆形来自天圆地方的象征体系,日月星辰都是圆形的并处于运动状态。孔子曰:“圆者动,方者静,其见天地之心乎!”[6]圆以动为性,天道如同轮转不息的圆环,周而复匝,循环无端,圆为化生万物的根源。彩陶的器型大多是圆形的,首先是因为圆形器具容积最大,实用性强,存储效率高,结构稳定,烧制时不易变形,更隐含着先民对宇宙、自然和生命秩序的原始认知。彩陶的闭合圆环,就像日月运行轨迹,体现先民对天体循环的观察;圆形器腹的饱满曲线近似孕妇躯体,反映先民对生命与生殖的崇拜;圆形陶器作为子宫的隐喻,储存种子或食物,象征生命的再生;彩陶用于祭祀,圆形代表沟通天地的人、神、自然三界的媒介。

如马家窑类型彩陶旋纹双耳尖底瓶(图5)整体呈长梭形,上端微侈(外翻),中部饱满隆起,下端急速内收成尖底,形似一滴下坠的水珠,器型本身呈现流动的曲线感。瓶颈(肩颈过渡区)环绕着等距、等宽横向平行排列的波浪线,形成连续的带状纹饰,在圆形器身上形成无限循环的视觉效果,多圈纹饰叠加创造出水面涟漪持续扩散的景深效果。腹部圆润饱满,形成流畅的弧面,布满由旋涡形三角和弧形组成的四方连续之旋涡纹,形成翻卷回转和旋动奔流之势。旋涡纹的中心及交错处点缀以圆点,犹如旋涡之眼,既打破连续曲线的单调感,起到节奏调控的作用,又通过圆点的大小变化营造景深,强化空间纵深感。

图5 马家窑类型彩陶旋纹双耳尖底瓶

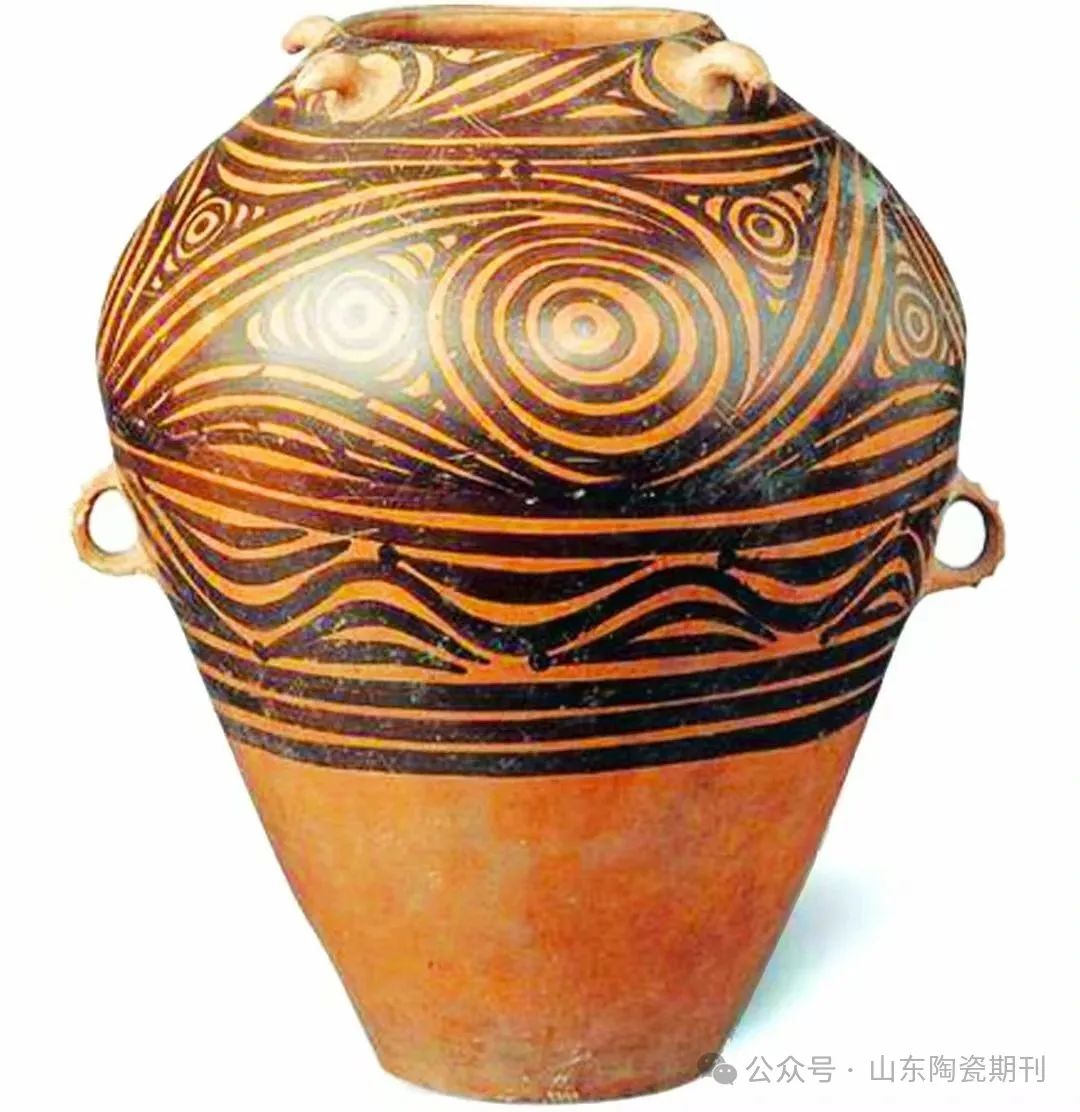

再如马家窑文化经典之作马家窑类型彩陶双耳罐(图6),整体呈卵形,最大腹径处弧度圆润,呈现为饱满流畅的曲线。肩颈部是平行弦纹、折线纹、小型旋涡或弧线纹等辅纹,主纹位于腹部最鼓处,以同心圆作为基点,饰有四个勾连翻转大旋涡和八个小旋涡,构建了丰富的韵律层次,形成旋动多变的节奏和动感,呈现出一幅河水激流奔腾、飞溅浪花的生命画卷。

图6 马家窑类型彩陶双耳罐

远古彩陶纹饰通过精妙的曲线语言,在陶器表面构建出摄人心魄的视觉韵律,使静态陶器获得惊人的动态张力。先民将水的流动、星的轨迹、时的流逝、生命的循环、万物的变易,提纯凝练为旋转不息的曲线,呈现为对生命认知最直观的视觉表达,传达出宇宙规律和生命节律。

彩陶纹饰中,单线波状纹、复线勾连纹、同心圆旋纹、二方连续旋纹、四方连续旋纹的最基本的构成元素是S线,以S线为最基本的构成元素形成各种曲线纹样,暗含了中国哲学思维的早期萌芽,是后世阴阳观念和太极图式的重要来源,成为中华文化最具代表性的符号之一。太极图以形似黑白双鱼之阴阳两仪,以圆形包阴阳,阴阳相摩相荡,创生万物。太极就是生生之道,生生的本源,呈现出契合“生生之谓易”的圆融无碍、周而往复之美。它既延续着彩陶时代的生命直觉,又承载着理学家们的形上思考,更是对“生生之美”的创造性延续。

“动之美”与“美之动”

《周易》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”[1]278古代彩陶作为“形而下”之器,既是先民生活中不可或缺的具有实用功能的器具,又是呈现天地之道与人文精神的物质载体,体现为超越性与实在性的统一,从而具有“形而上”的意味。先民用自己的生命感应宇宙生命,感悟大化运行中的万千气象,通过“观物—取象—制器—载道”,将宇宙运行、存在、时间、意识转化为可感知的视觉形式,表现生生不息的生命律动之美,并经由颇具审美意味的彩陶器型和纹饰体悟气韵生动的大千世界,实现“动之美”与“美之动”融合与统一。

“动之美”是为“生生”之本然,彩陶亦为“生生”动律本然的艺术凝练。“‘生生’韵律的易变与多样,多样与共生,共生与创生,使‘生’与‘生生’的状态、姿态、态势更加富有‘美态’。”[7]天地的“生生”之变/动,其生机盎然亦为“生生之美”的本根。人生其间,也随此而生生律动而迁流不息,亘古永续。先民体悟到的生生之道,捕捉自然物象的动态本质,提纯为花瓣、鱼纹、娃纹、鸟纹、水波纹、旋涡纹等,抽象为点、圆、直线、曲线、三角形、菱形等几何纹,绘制在陶器上,生成天地人“生生”共荣/融的生命机体。生生不息的天地人间被抽象为永恒的形式,成为生命活力的瞬间凝固,“生生”之美的原始凝练。比如:锯齿纹、折线纹通过重复排列,形成节奏感,模拟自然界的波动;鱼纹象征繁殖与丰饶,其游动姿态体现生命的活力;舞蹈纹彩陶盆用弧线纹、斜线纹、圆点纹等相隔间饰,既构成视觉节奏,反映了先民对天地运行规律的认知,又营造一种动感画面。这些纹饰凝结于陶器之上,形成一种“凝动的永恒”。

先民用最朴素的线条和构图,在彩陶上勾勒出生命的轨迹、天地运行的法则,使静态器物的纹饰不仅具有装饰性,更蕴含着生命的流动、自然的韵律和精神的跃动,成为“美之动”的载体。而当彩陶的器型和纹饰被后世之人凝视时,则会激活观者的生命体验,通过线条、构图、色彩等形式语言,参悟生生不息的生命气象,聆听生命韵律与宇宙秩序的和鸣,体会“美之动”的真正蕴含。比如仰韶文化的彩陶网格纹,看似静止的几何结构,实则通过线条的交叉、疏密和节奏的变化,模拟渔网撒开时的瞬间张力,成为远古先民对运动与力的艺术表达,并通过静态结构的潜在势能激发观者的运动联想。再如彩陶花瓣纹的放射性结构,其连续旋转的纹饰形式,在静态陶面上营造出扩张、旋转或起伏的幻觉,在心理层面形成花开瞬间的时间延展。彩陶上的锯齿纹与波浪纹组合,通过锯齿纹(阳,刚健)模拟山岳轮廓,好似群峰起伏,象征力量或神性。波浪纹(阴,柔顺)象征河川流动,隐喻生命源泉、丰饶与再生,形成山川纵横的空间叙事,体现了阴阳协和的宇宙观。旋涡纹连续重复的构图方式暗含“四时更替”的循环时间观念和“生生之谓易”的创生性与规律性的统一。

“生生之美”是动与静的辩证统一,彩陶所呈现的“动之美”与“美之动”,构成了一个独特的审美辩证体系:既通过艺术形式捕捉天地自然的生命律动,表现宇宙“生生不息”的本质,将天地自然的生长、流动、循环与转化凝固于陶器之上(“动之美”);又通过艺术形式触发观者的审美体验,引导观者感知天地自然的生生韵律,在视觉与心灵的互动中实现“美之动”的完整呈现。这种双向互动关系,构成远古彩陶的动律美学,成为华夏艺术“气韵生动”美学原则的原始范本。

远古彩陶效法天地,“归根到底是效法生之元,酌取原创力。创造即生生,创造为天地之本,也为人间道德秩序建立之本,同时也是艺术之美产生之根源”[8]。“生生之动”将宇宙视为绵延不绝的生命运动,深刻体现了中华民族对生命本质的审美体悟。“生生”作为中国美学的核心精神与发生机制,其本质是以生命动态为本体的宇宙观在审美领域的显现,而彩陶正是对生命韵律的形式化捕捉和凝结,是中国美学的“元文本”,持续滋养着中国艺术的精神血脉,成为生生美学的原型存在。

[1]王弼,孔颖达.周易正义[M].北京:中国致公出版社,2009.

[2]盖光.生态境域中人的生存问题[M].北京:人民出版社,2013.

[3]吴寒啸.彩陶上的舞蹈:论马家窑文化彩陶舞蹈纹造型艺术的独特性[J].西部文艺,2023(4):160-167.

[4]张文.仰韶文化半坡类型“人面动物纹”彩陶盆新解[J].四川文物,1997(6):25-31.

[5]翁剑青.形式与意蕴:中国传统装饰艺术八讲[M].北京:北京大学出版社,2006:25.

[6]张沛.中说校注[M].北京:中华书局,2013:40.

[7]盖光.生态批评与中国文学传统:融合与构建[M].北京:中国社会科学出版社,2018:229.

[8]朱良志.中国艺术的生命精神[M].合肥:安徽教育出版社,2006:24.

鲁公网安备 37039002000142号

鲁公网安备 37039002000142号